| 見石飾幕 水 引 幕 |

兵庫県朝来市生野町は、大同2年(807)の銀山開山以来栄えた町として知られているが、徳川時代、山神宮の祭禮に各御所務山の山師は、その年に採取した極上の鉱石を山車に乗せ、その周囲を金糸・銀糸を織りなした飾幕で装飾し賑やかに曳き廻した。この山車を御見石と称し、これに施された幕を見石飾幕と呼んでいる。 一方、屋台や檀尻の四本柱に飾る長幕の事を水引幕と云う。水引幕には、金糸・銀糸或いは色糸を用いて、龍や虎、合戦物などが刺繍される。幕地は白や赤が多いが、中には総刺繍の豪華絢爛なものもある。又、縫水引幕の様な派手さは無いが、非常に玄人好みのする織水引幕も、一部の地域で使われている。 本展示会では、平成12年開催「匠の技−播州祭り屋台刺しゅう展」出展作の中から選抜したものに、未出展の逸品と現在の名工の作品を加え、更に縫いと織りとの技法の違いがご覧戴ける様、平成14年開催「祭礼図絵馬にみる屋台装飾展」出展の織水引幕の白眉を展示致しました。 |

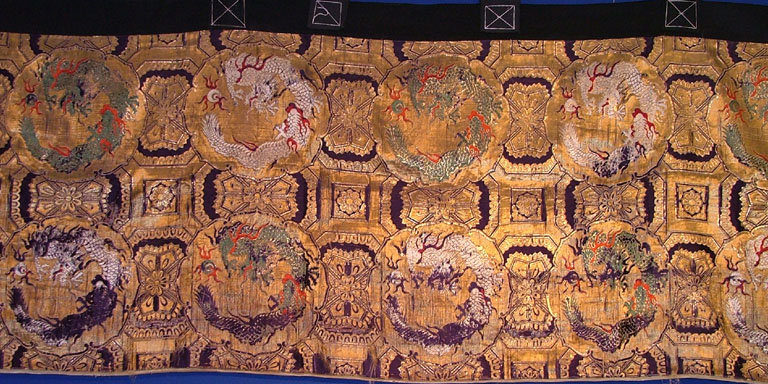

| 意匠:蜀江 製 :昭和20年代(1940〜1950年代) 作 :花岡松蔵義廣 地区:飾磨・浜の宮天満宮/須加 |

昭和20年代に製作され、平成11年迄使用されていた水引幕。 紺地に金糸で花柄を織り出した蜀江と呼ばれる模様を背景に、上下14列に連なる28頭の青龍・白龍が繻子織の技法で織り上げられている。 現代の刺繍水引幕の様な派手さはないが、現在では得難い逸品である。 | ||

|

|||